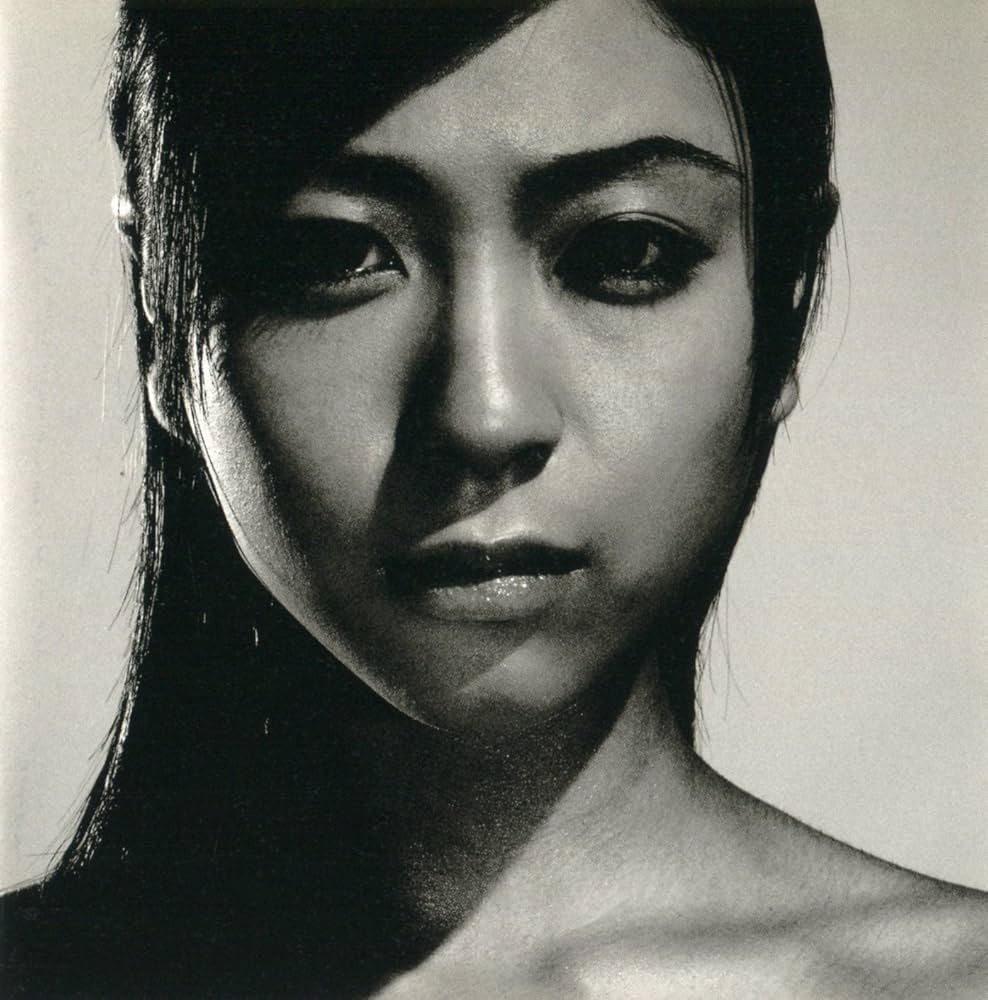

2002年、宇多田ヒカルが発表したアルバム『Deep River』は、日本のポップミュージック史に残る傑作として位置づけられていると思う。そのタイトル曲「Deep River」は、単なる恋愛ソングではなく、人間存在の奥底に流れる悲しみや愛、そして再生への願いを歌い上げた作品だ。興味深いのは、この楽曲が遠藤周作の小説『深い河』(1993)にインスパイアされている点である。音楽と文学、ふたつの異なる表現が、同じ「河」という象徴を通じて響き合う。この記事では、小説と楽曲を往復しながら、その深い関わりを掘り下げてみたい。

小説『深い河』の世界──死と愛をめぐる旅

遠藤周作の『深い河』は、戦後日本文学を代表する作品の一つである。物語は、インドを訪れる日本人観光客たちの群像劇として展開する。彼らはそれぞれ、戦争での罪、愛する者の喪失、宗教的な葛藤といった「心の傷」を抱えている。舞台となるガンジス川は、ヒンドゥー教徒にとって死者を弔い、生と死を結ぶ聖なる河だ。小説の登場人物たちは、その河のほとりで自分の過去と向き合い、失った者と再び出会うような瞬間を経験する。

遠藤が一貫して問い続けたのは、「人間は死をどう受け入れるのか」「救済は存在するのか」という問題である。キリスト教を土台としつつも、異教的な要素を排除せず、人間存在の普遍的な悲しみと愛に向き合う──それが『深い河』の文学的核心である。

宇多田ヒカル「Deep River」の音楽世界

一方で、宇多田ヒカルの「Deep River」は、しっとりとした旋律に支えられたバラードだ。歌詞の細部を逐一解釈することはここでは避けるが、全体を通じて浮かび上がるのは「喪失」「孤独」「それでも誰かとつながりたい」というテーマである。河は単なる風景ではなく、人間の心の奥に広がる深淵、あるいは生と死を隔てながら同時に結ぶ象徴として描かれている。

宇多田は当時19歳でありながら、この曲においては年齢を超えた普遍的な死生観に触れている。その背景に『深い河』の存在があることは、単なる偶然ではなく、文学が音楽に与える強い影響の証左と言えるだろう。

共鳴するモチーフ:小説と楽曲の交差点

1. 「河」という象徴

小説においてガンジス川は、生と死、過去と現在、罪と救済をつなぐ象徴だ。宇多田の楽曲に登場する「Deep River」もまた、人間の深層を流れる感情の象徴として響く。両者に共通するのは、「河が人間の存在を超えた大きな流れを示している」という点である。

2. 喪失と再会

『深い河』の登場人物たちは、失った者の記憶を抱えたまま生きている。そしてガンジス川のほとりで、死者と再会するかのような感覚を味わう。宇多田の「Deep River」にもまた、失われた存在を想いながら、その人がまだ流れのどこかにいるような感覚が表現されている。河は、生者と死者をつなぐ場であり、喪失を抱えた者にとっての慰めでもある。

3. 普遍的な愛

遠藤は小説の中で、宗教を超えた「愛の普遍性」を提示する。神の名は異なっても、苦しむ人を抱きしめる力は共通するのだ。宇多田の楽曲もまた、恋愛という枠を超えて、人間同士を結ぶ深い感情、すなわち「愛」の普遍性を示唆している。歌詞の行間からは、個人の物語を超えた普遍的な情感が立ち上がる。

「文学」と「音楽」をつなぐ視点

宇多田ヒカルの「Deep River」は、ポップミュージックという枠組みを超え、文学的な深みを持った作品である。その深みを生み出しているのは、『深い河』から受け継がれた象徴と問いかけだ。文学と音楽は一見異なるジャンルに見えるが、どちらも人間の内奥に触れ、言葉を超えた感情を伝えるという点で共通している。

興味深いのは、遠藤が小説の中で到達した結論と、宇多田が歌に込めた思いが、互いに補完し合うように響いている点である。遠藤は宗教的な言葉で、宇多田は音楽的な言葉で、「人間存在の深い悲しみと愛」を表現しているのだ。

結論:深い河は、私たちの中にも流れている

「Deep River」を聴くとき、私たちは単に宇多田ヒカルの歌声に癒やされるのではなく、自分自身の心の奥に流れる「深い河」を感じ取っているのかもしれない。そこには、失った者への思い、言葉にできない孤独、そしてそれでもなお誰かとつながりたいという願いが流れている。遠藤周作の『深い河』が問いかけたものと同じ問いが、この楽曲にも響いている。

音楽と文学。二つの表現は、異なる道を歩みながら、同じ「河」にたどり着いた。『深い河』と「Deep River」を結びつけて読むとき、私たちは人間の存在そのものが抱える普遍的な流れに触れることになるだろう。それは決して遠いものではなく、私たち一人ひとりの内奥に流れ続けている「深い河」なのだ。

コメント